Demokratie funktioniert auf allen Ebenen, angefangen bei unserem inneren Parlament, unseren Familien, Freund:innen, Kolleg:innen, Kommunen bis hin zur Gesellschaft nur, wenn wir nicht alles kontrollieren, sondern auch vertrauen. In uns, unserem Gegenüber, Repräsentant:innen und demokratische Institutionen.

Demokratisches Vertrauen. Die aktuelle Lage

Mit Ausnahme der Bundesregierung zeigt sich das Vertrauen in politische Institutionen weitgehend konstant. Seit 2017 haben sich die Werte für Bundestag, Landtage, Landesregierungen, Parteien sowie Polizei und Justiz kaum verändert und bewegen sich lediglich innerhalb geringer Schwankungen. Auffällig ist allein die Bundesregierung: Ihr Vertrauen sinkt deutlich – von 30 Prozent im Jahr 2017 auf 24 Prozent im Jahr 2018 (Faus et al. 2017) Aktuelle OECD-Daten bestätigen dies noch differenzierter:

Eine aktuelle Umfrage von Forsa im Auftrag Stern, RTL und ntv zeigte ebenfalls, dass der Bundestag mit 32% nur noch von Banken mit 31% unterboten wurde. Kurz: Parteien und der Bundestag scheinen nicht allzu vertrauenserweckend zu sein. Keine guten Nachrichten für unsere Demokratie.

Was passiert, wenn Menschen erleben, dass ihre Stimme (über)hört wird? Je nachdem das eine oder andere. Gehört werden wird zum Gradmesser für „Demokratievertrauen in Krisenzeiten“ (Best et al. 2023) sind 7,3% der Deutschen sehr und 41,4% ziemlich zufrieden [1]. Dabei gibt erwartungsgemäß eine deutliche Differenz zwischen niedrigem und mittlerem/höheren Bildungsgrad. Je gebildeter, desto zufriedener. Besonders Menschen mit geringem Einkommen oder Bildungsstand äußern häufiger Zweifel, ob ihre Stimme zählt und ob die demokratischen Institutionen tatsächlich im Sinne der Bevölkerung handeln, was ich ausgesprochen nachvollziehbar finde. Hier dürfen wir davon ausgehen, dass es nicht nur um Faktenwissen oder politische Bildung geht – sondern um eine tiefere, erfahrungsbasierte Dimension von Vertrauen: Wer über lange Zeit erlebt, dass eigene Anliegen ungehört bleiben, entwickelt nicht nur Resignation, sondern oft auch ein stilles Misstrauen gegenüber dem ganzen System.

Und schließlich zeigt eine Studie von More in Common, dass auch das soziale Vertrauen weiter abnimmt. 64 % der Deutschen stimmen der Aussage zu, dass man „im Umgang mit den meisten Menschen „nicht vorsichtig genug sein kann“; und … nur 17 Prozent [glauben], dass die meisten Politiker sich dafür interessierten, „was Leute wie ich denken“. Zu zweiterem sei erwähnt, dass auch in unseren Fokusgruppen der letzten Jahre viele Menschen „die Politik“ als weitgehend geschlossenen Block beschreiben, dem es kollektiv an Bürgernähe – und also an Vertrauenswürdigkeit – fehle.“ (Krause & Gagné 2023: 30). Wenn Menschen sich nicht mehr gegenseitig wohlwollend begegnen, wird auch der politische Raum eng: Dann wird Mitgestaltung zur Bedrohung, Vielfalt zum Risiko, und Teilhabe zum Rückzugsgefecht.

Die Verführung der Kontrolle: Warum wir Halt in Strukturen suchen

Kontrolle gibt Sicherheit, zumindest auf den ersten Blick. Wer sich in einer komplexen, unübersichtlichen Welt bewegt, entwickelt fast zwangsläufig das Bedürfnis nach Orientierungspunkten, das geht mir nicht anders. Und diese Komplexität sehe ich nicht nur auf der gesellschaftlichen Makroebene. Sie beginnt bereits in uns und in unseren sehr überschaubaren privaten Beziehungsgeflechten. In der Psychologie wird Kontrolle oft als Form von Angstabwehr verstanden: Als Versuch, das Unkalkulierbare zu bannen, das Unsichere handhabbar zu machen. Der Soziologe Heinz Bude spricht in diesem Zusammenhang vom „Gefühl der Überforderung“ als Signatur unserer Gegenwart. In einer Gesellschaft, die von globalen Multi-Krisen, technologischen Disruptionen und kulturellen Umwertungen geprägt ist, gewinnt Kontrolle damit eine fast existentielle Bedeutung – sie stabilisiert das individuelle Selbstbild, sie reduziert Ambivalenz, sie schützt vor dem Gefühl des Ausgeliefertseins. Studien zeigen schon lange, dass Menschen unter Unsicherheitsbedingungen verstärkt nach kognitiver Kontrolle suchen, selbst wenn diese objektiv keine Wirksamkeit hat. Der Wunsch, Situationen vorhersagbar und steuerbar zu halten, wirkt dabei stressreduzierend, auch wenn er eine Illusion bleibt (Taylor & Brown 1988).

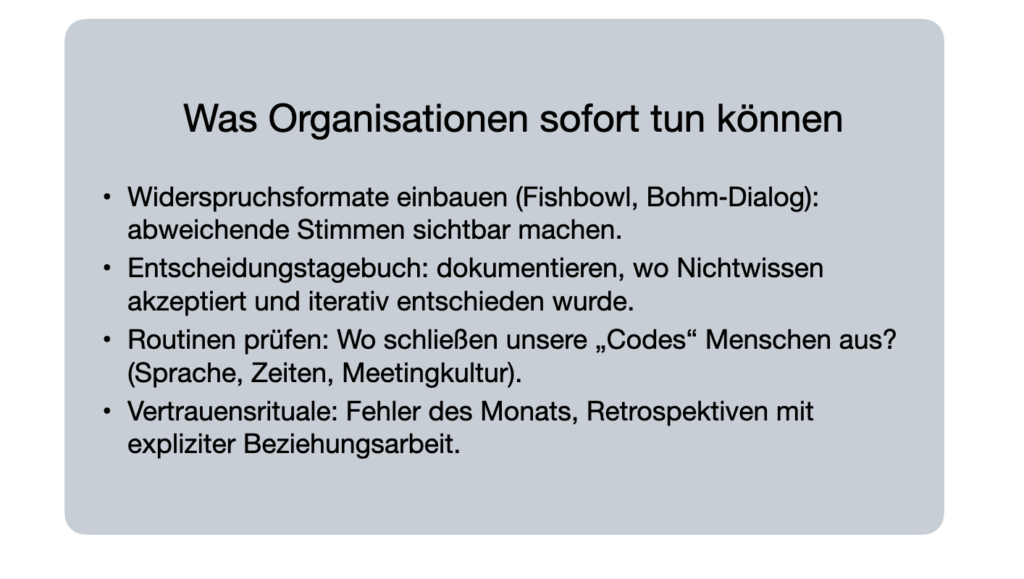

Auch auf kollektiver Ebene spielt Kontrolle eine zentrale Rolle, etwa in Organisationen und in allerlei demokratischen Institutionen. Hier entstehen Regeln, Routinen und Verfahren, die nicht nur Abläufe strukturieren, sondern Zugehörigkeit markieren und Identitätsangebote sind. Wer dazu gehört, kennt den Code. Kontrolle wird dann zum Vehikel sozialer Zugehörigkeit, aber auch zur Barriere für alle, die anders ticken, andere Sprachen sprechen oder andere Erfahrungen mitbringen und weder über das nötige Know-How verfügen, noch den erwarteten Habitus mitbringen: implizite Wissens- und Verhaltensformen, die darüber entscheiden, wer sich in bestimmten sozialen Räumen selbstverständlich bewegen kann und wer nicht (Bourdieu 2021/1987). Demokratische Institutionen und Organisationen laufen Gefahr, diese inoffiziellen Eintrittsbarrieren zu reproduzieren. Zudem tendieren soziale Systeme mit ihrem Drang nach Selbstvergewisserung dazu, abweichende Stimmen zu marginalisieren. Das erfolgt im Allgemeinen nicht aus Boshaftigkeit, sondern weil Unterschiede die Stabilität infrage stellen. Was als Ordnung beginnt, wird leicht zur Ausgrenzung. So entsteht ein Widerspruch, den wir in vielen Organisationen, insbesondere in Unternehmen beobachten können: Wir rufen nach Vielfalt, aber organisieren unsere Strukturen so, dass sie Diversität kaum aushalten – oder sogar aktiv abwickeln, wie seit Trumps zweiter Amtszeit in den USA und mittlerweile auch bei uns.

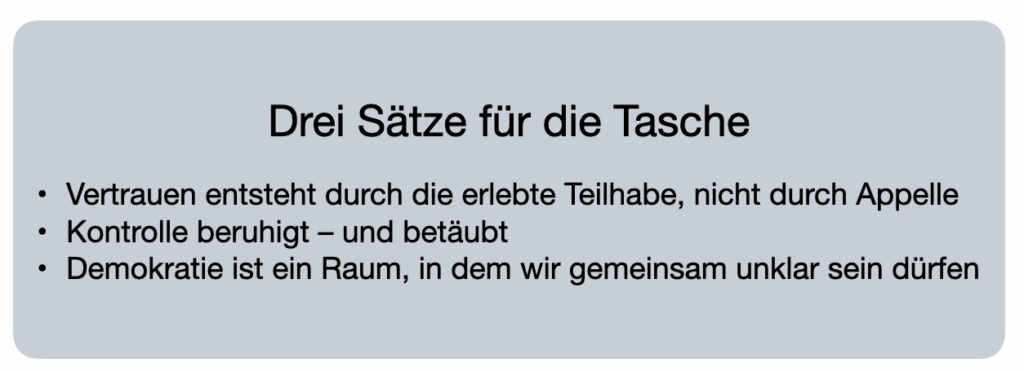

In demokratischen Kontexten kann diese Dynamik besonders fatal sein. Denn Demokratie lebt gerade nicht von maximaler Absicherung, sondern vom Aushalten von Unterschieden, vom Umgang mit Nichtwissen und vom Vertrauen in offene Prozesse. Wenn alles geregelt ist, wird nichts mehr verhandelt. Infolgedessen verstummt die politische Auseinandersetzung. Kontrolle wirkt dann wie ein Sedativum für die Demokratie: Sie beruhigt, aber sie betäubt auch. Kontrolle schützt aber trotz ihres Aufwands nicht vor Verletzung und Misserfolg. Sie verhindert vielmehr lebendige, sich entwickelnde Beziehungen, und zwar auf privater, professioneller und gesellschaftlicher Ebene. Denn wo alles unter Kontrolle ist, minimieren wir den Raum für Überraschungen und damit für Entwicklung und echtes Miteinander. Wer alles oder maximal viel kontrollieren will, verliert oft das, was er eigentlich sichern wollte: Verbindung, Resonanz, Lebendigkeit.

Vertrauen. Ein riskanter Akt der Entwicklung

Wie aber können wir ein gesundes, statt naives Vertrauen entwickeln? Wo beginnt Vertrauen? Ob es bei uns persönlich anfängt weiß ich nicht. Aber wir selbst sind die einzigen Menschen, auf die wir einen Zugriff haben, und die wir aktiv ändern können. Deshalb lohnt der Blick in den Spiegel: Vertrauen ist dabei vor allem eine tägliche Praxis. Eine Entscheidung, immer wieder. Und oft ein Wagnis. Denn Vertrauen setzt voraus, dass ich nicht alles kontrolliere, absichere oder weiß. Aus der Bindungstheorie wissen wir, dass frühkindliche Erfahrung von Verlässlichkeit und stabiler Bindung zu den Eltern das Fundament bilden, damit wir in der Lage sind, ein gesundes Vertrauen zu entwickeln, also weder blind-naiv, noch ängstlich-kontrollierend sind (Bowlby 1940, Reiter et al. 2023). Später wird diese Fähigkeit ständig auf die Probe gestellt, in Beziehungen, Organisationen, Institutionen. Vertrauen ist dabei weniger ein Zustand als ein Erfahrungsprozess. Es entsteht im Zusammenspiel von Selbst- und Fremdwahrnehmung, Chancen und Risiken und vor allem: was passiert, nachdem wir auch mal enttäuscht wurden.

In demokratischen Kontexten heißt das: Vertrauen entwickelt sich nicht durch Appelle oder Imagekampagnen. Es entsteht dort, wo Menschen erleben, dass ihre Stimme Wirkung entfalten kann, auch dann, wenn sie widersprechen oder Meinungen jenseits des Mainstreams äußern; dass sie Teil eines Ganzen sind, auch wenn sie nicht mit allem einverstanden sind; dass sie dazugehören dürfen, ohne sich verbiegen zu müssen. Demokratie, die diesen Erfahrungsraum nicht bietet, verliert nicht nur Zustimmung, sondern vor allem: Beziehung. Das lässt sich nicht durch Verfahrensinnovation kompensieren. David Bohm, Physiker und Entwickler der Dialogmethode, sprach davon, dass echter Dialog nur möglich ist, wenn wir bereit sind, uns selbst infrage stellen zu lassen, ohne unsere Position sofort verteidigen zu müssen. Vertrauen braucht genau das: eine Offenheit für das, was noch nicht definiert ist. Im Bohm’schen Dialog sprechen wir deshalb davon, etwas „in der Schwebe zu halten“.

Doch genau das fällt vielen von uns aus nachvollziehbaren Gründen schwer. Wer verletzt wurde, zieht sich zurück. Wer nie die Erfahrung gemacht hat, gehört zu werden, begegnet Neuem eher mit Skepsis. Wer sich permanent bewähren muss, hat wenig Kapazität, sich auf offene Prozesse einzulassen. Und doch ist Vertrauen keine naive Haltung, sondern ein Zeichen innerer Beweglichkeit. Es ist der Mut, Unsicherheit nicht nur auszuhalten, sondern sie als Teil eines lebendigen Miteinanders anzunehmen. Vertrauen heißt nicht: Ich glaube, dass du mich nie enttäuschst. Es heißt: Ich bin bis zu einem gewissen Grad bereit, mit dir gemeinsam durch Enttäuschungen hindurchzugehen, anstatt das Weite zu suchen. Vertrauen ist dann mehr, als nur eine momentane Entscheidung, es ist auf einer höheren logischen Ebene das Vertrauen in das Vertrauen selbst, es ist ein Wiedereintritt ins Vertrauen, nachdem es enttäuscht wurde. In dieser Haltung liegt eine enorme demokratische Kraft. Vertrauen bedeutet dann, verletzlich zu bleiben. Ohne sich klein zu machen.

Demokratie braucht Unvollkommenheit

Demokratie wird oft als politisches System der Mehrheiten beschrieben, als ein Verfahren, das Ordnung schafft inmitten von Meinungsvielfalt. Doch das greift viel zu kurz. Denn Demokratie ist mehr als ein Abstimmungsapparat. Sie ist ein sozialer Raum, der Unterschiede und Vielfalt nicht nur duldet, sondern sie vielmehr ermöglicht und zugleich benötigt (bzw. beides sollte!). Sie braucht dafür eine politische Kultur, in der Menschen nicht erst gut argumentieren, vollständig informiert (politische Bildung!) oder klar positioniert sein müssen, um mitzuwirken [2]. Das ist eine große Illusion. Wir brauchen vielmehr eine Kultur und die dazugehörigen Strukturen, in denen es erlaubt ist, sich zu entwickeln, Fragen zu stellen und noch nicht zu wissen. In dieser Unvollkommenheit liegt nicht Schwäche, sondern Kreativität. Vielleicht ist genau das die Essenz einer demokratischen Kultur: die Fähigkeit, gemeinsam unklar zu sein und das auszuhalten, ohne sofort nach Eindeutigkeit zu greifen.

Dieser Raum entsteht nicht durch Appelle oder strukturelle Reformen allein. Er entsteht auch dort, wo Menschen erleben: Ich darf widersprüchlich sein. Ich darf mich verändern. Ich darf Fehler machen, ohne dafür ausgeschlossen zu werden. Auch das ist eine Form von Vertrauen, nur eben umgekehrt gedacht: Die Demokratie traut mir und uns als Bürger:innen etwas zu. Sie traut mir Entwicklung zu. Und sie bleibt offen dafür, dass mein Beitrag sich erst im Dialog mit anderen entfaltet. Wenn wir das ernst nehmen, verändert sich auch unsere Vorstellung von Teilhabe: Sie wird zu einer Einladung, gemeinsam auszuprobieren, was möglich ist.

Demokratie gelingt nicht durch nach Perfektion strebenden Menschen, sondern durch Beziehung zwischen grundsätzlich unvollkommenen Bürger:innen. Menschen, die bereit sind, sich selbst nicht zu überhöhen und andere nicht abzuwerten. Menschen, die wissen, dass vieles auch anders sein könnte. Und dass genau darin die Freiheit liegt, nicht in der Kontrolle des Anderen und der gemeinsamen Prozesse, sondern in der Offenheit für das, was in lebendigen Beziehung entstehen kann. Auf allen systemischen Ebenen.

Herzliche Grüße

Andreas

Fußnoten

[1] Natürlich ist Zufriedenheit etwas anderes als Vertrauen. Aber wenn ich mit der Demokratie in ihrer grundsätzlichen Konstruktion und praktischen Umsetzung nicht zufrieden bin, dürfte es mir schwerfallen, in sie zu vertrauen.

[2] Mit meiner Vorstandskollegin Melissa hatte ich 2024 eine spannende Diskussion zur Frage, ob Demokratie Bildung als Voraussetzung der Teilhabeerlaubnis benötigt. Wir waren uns einig: Nein. Anders steht es um die Frage, ob es Voraussetzungen zur selbstwirksamen Teilhabe gibt, also dass meine Teilhabe auch entgegen äußerer Widerstände zum für mich gewünschten Erfolg führt. Das lässt sich meiner Auffassung nach ebenso eindeutig beantworten: Ja. Zum Beispiel meine Stimme erheben zu können, anderen zuhören zu können, andere Meinungen nicht gleich als Angriff auf meine Identität zu interpretieren und vieles mehr. All das sind Fähigkeiten, die keineswegs genetisch codiert vererbt werden und die uns ohne jegliche Sozialisation und Übung zur Verfügung stehen.

Literatur

- Bourdieu, P. (2021/1987): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. suhrkamp taschenbuch wissenschaft

- Bowlby, J. (1940): The influence of early environment in the development of neurosis and neurotic character. The International Journal of Psychoanalysis, 21: 154–178

- Crouch, C. (2004): Post-Democracy. Polity Press

- Best, V. et al. (2023): Demokratievertrauen in Krisenzeiten. Wie blicken die Menschen in Deutschland auf Politik, Institutionen und Gesellschaft? Friedrich-Ebert-Stiftung

- Faus, R. Et al. (2017): Schwindendes Vertrauen in Politik und Parteien. Bertelsmann Stiftung

- Krause, L.-K. und Gagné, J. (2023): Zukunft, Demokratie, Miteinander: Was die deutsche Gesellschaft nach einem Jahr Preiskrise umtreibt. More in Common e. V.

- OECD (2024): OECD Survey on Drivers of Trust in Public Institutions – 2024 Results.

- Reiter, A. et al. (2023): Self-Reported Childhood Family Adversity Is Linked to an Attenuated Gain of Trust during Adolescence. Nature Communications 14(1): 6920

- Taylor, S. und Brown, J. (1988): Illusion and Well-being: A Social Psychological Perspective on Mental Health. Psychological Bulletin, 103(2), 193–210.

Bildnachweis

- Beitragsbild: ©Levi Meir Clancy, unsplash lizenzfrei

- OECD Daten: ©Andreas Zeuch, Quelle OECD 2024

- Kasten für die Tasche: ©Andreas Zeuch, Text: Maria Lang

- Was Organisationen sofort tun können: ©Andreas Zeuch, Text: Maria Lang

No responses yet